Les cartes font rêver : elles montrent

l'évolution, le changement. Vous verrez des documents issus

de collections particulières ou des fonds de la Bibliothèque

nationale de France

Le plus souvent, elles ont été levées au

temps du désert landais, quand Arcachon n'existait pas

encore, n'était qu'un lieu-dit au bord d'un bassin qui

n'avait pas encore bien trouvé son nom : Arcasson, Arcachon...

On y parle du bassin, mais aussi du "hâvre", un

beau nom qui veut signifier que le bassin à l'époque

était un refuge.

Un refuge que les hommes auraient voulu transformer en port de

commerce florissant, ou même en port de guerre comme vous

pouvez le voir dans la bibliothèque.

Mais heureusement la nature ne se laisse pas si facilement domestiquer,

même par des hommes aussi volontaires et aussi fascinés

par la technique et la technologie que l'étaient nos ancêtres

du XIXème siècle.

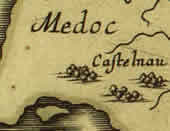

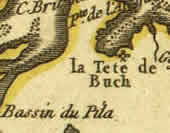

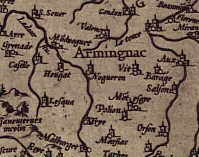

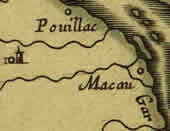

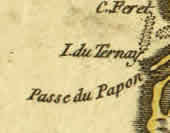

Carte

de Mercator (1585)

Gérard Mercator (1512-1594) ne voit pas

de bassin là où il y a Arcachon, à peine

une encoche le long de la côte; il a quelques excuses: sa

carte a été publiée en 1585 à Duisbourg.

L'extrait ci-dessus est tiré de sa carte "Aquitania

australis regnum Arelatense cum confinijs"

Source BNF

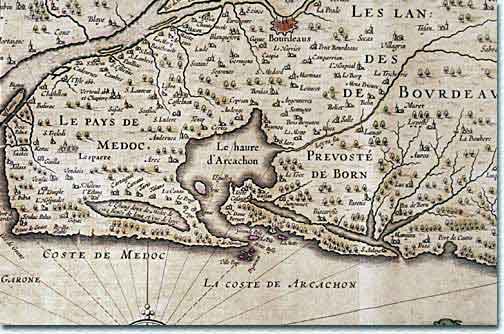

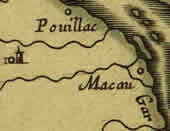

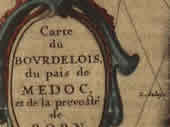

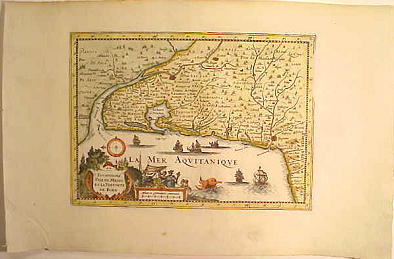

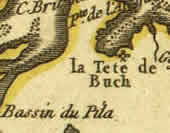

Carte de Langlois (16..)

Nicolas Langlois (1640-1703), Libraire-marchand

d'estampes, nous met le Nord à gauche pour sa jolie carte,

tout aussi poétique et imprécise que celle de ses

prédécesseurs.

Source BNF

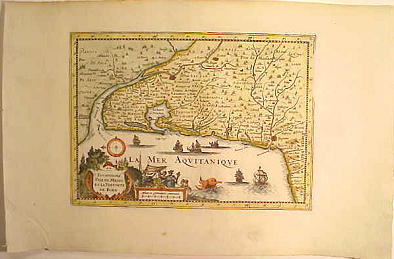

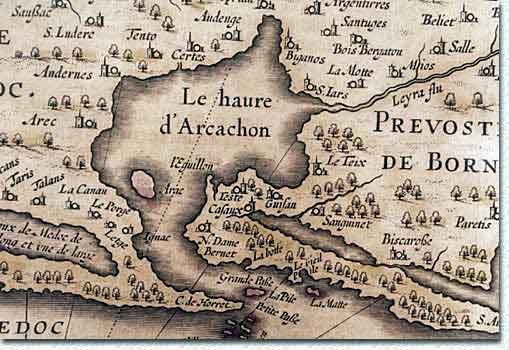

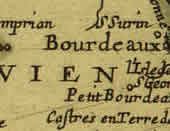

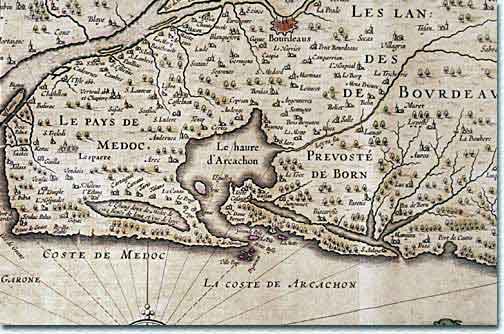

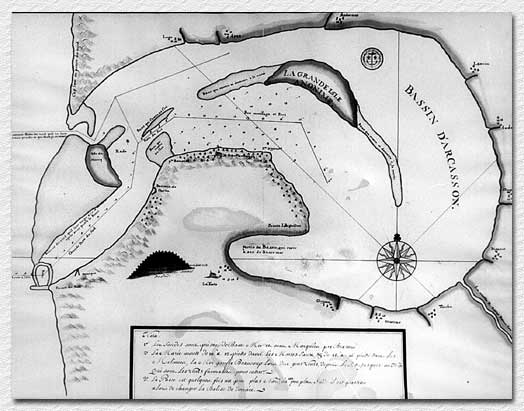

1617

Cette superbe carte orne les murs d'une

villa du parc Pereire. Elle est tellement riche que j'en

ai fait plusieurs extraits dans les pages suivantes

"Grandeur nature", et même si comme d'habitude le nord n'est

pas à sa place, elle nous montre l'état des passes en 1617: un

long chenal étroit; l'érosion n'a pas encore fait des ravages sur

la côte sud, la pointe du Ferret avance loin vers le sud.

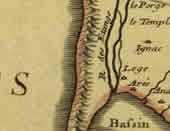

Le bassin est un "hâvre", le "Hâvre d'Arcachon",

seul refuge entre la Gironde au Nord (à gauche) et les ports du Pays

Basque. Les étangs des Landes sont toujours ouverts sur l'Océan.

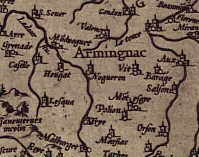

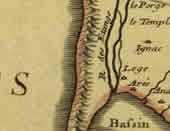

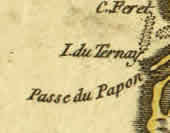

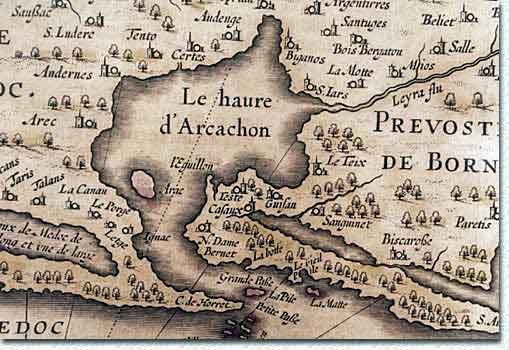

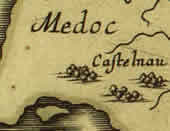

1617 (détail)

Sur ce détail de la carte précédente,

on voit un lac s'avancer au Nord vers la côte sud du Bassin

(la côte de "droite"). Dans les passes, de nombreuses

îles, qui pourraient être également des bancs

de sable.

La forme du bassin est étrange: soit notre cartographe

est mauvais dessinateur, soit les côtes du bassin ont subi

une profonde transformation: l'île aux Oiseaux est très

proche de la côte Nord du bassin et cette côte est

aujourd'hui nettement plus creusée: la pointe du Ferret

est aujourd'hui une longue et étroite langue de terre.

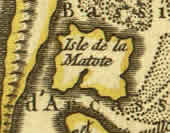

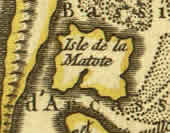

1617 (détail du détail)

Sur ce "détail du détail",

notre cartographe a porté le premier emplacement de Notre

Dame d'Arcachon. Ce n'est à l'époque qu'une chapelle

desservie par un ermite, Thomas Illyricus, qui l'a édifiée

pour rendre grâce, après la découverte d'une

statuette de la Vierge Marie en albâtre, enfouie dans les

sables, près de la pointe du Bernet. L'érosion de

la côte aura bientôt raison de cette chapelle qui

sera reconstruite plus à l'est (vers le haut sur cette

carte) à l'emplacement actuel de la basilique d'Arcachon.

L'autre intérêt de ce "détail" est

de montrer les passes nord et sud (respectivement ici la Petite

Passe et la Grande Passe, de bas en haut): deux îles y sont

mentionnées, La Pile et la Matte, dont il ne reste évidemment

rien.

Avec le temps, on verra plusieurs "îles" apparaître

et disparaître au gré des fluctuations des côtes,

des courants et des vents. L'île de Matoc au 19ème

siècle fera rêver les ingénieurs qui voulaient

y prendre appui pour stabiliser l'entrée du bassin. Le

banc d'Arguin abritait une réserve ornithologique et un

petit musée, avant de littéralement exploser à

la fin des années 80 et au début des années

90, allant nourrir un gigantesque banc plus au nord. Il ne reste

plus de ce banc splendide qu'un bout de terre, recueillant encore

les cabanes des gardes, et cerné par les parcs à

huîtres.

Pour mieux voir l'incroyable fluctuation des

côtes formant les passes du bassin, je vous recommande d'aller

voir les pages consacrées aux passes.

Mais passons au casse tête: qui fait quoi quand ?

Le casse tête

Les cartes anciennes de géographie

sont un véritable casse tête: on ne peut les

dater avec précision,

et à regarder la production des grands cartographes

d'une

époque on ressent la furieuse impression qu'il n'arrêtait

pas de copier les uns sur les autres.

A) la date

Une carte absolument

identique à celle là vient d'être

vendue par un marchand anglais, datée de 1618;

après

quelques questions de son acheteur il est revenu sur

son

évaluation et la date maintenant de 1633:

"En

faisant des recherches plus poussées sur cette

carte, je me suis rendu

compte que la date exacte est non pas 1618 mais 1633.

Pour vérifier ceci, je me suis appuyée sur le livre de référence

de Peter Van der Krogt, Koeman's Atlantes Neerlandici publie par Hes publishers.

Il s'agit d'un ouvrage extrêmement précis et académique. Il y a

eu plusieurs éditions françaises mais l'auteur de cet ouvrage réfère

cette carte (p.268 de l' Atlas) datant de 1633.

b) - L'auteur

La carte ci dessus est signée Johannes

Janssonius, celle qu'a vendue le marchand

anglais de son beau-frère Jodocus

II Hondius:

La signature de Janssonius

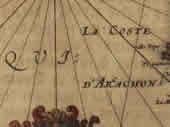

c) - De plous en plous embrouillé

Seulement voila je viens de trouver sur

Internet une carte qui ressemble furieusement

à celle qui a déjà deux auteurs principaux :

Là le marchand nous dit

: Bourdelois,

France c. 1700 by van der Keere.

Pour vous ôter le moindre doute

voici un extrait de la carte de Keere:

et le même extrait de la carte

de Janssonius

Troublant, n'est-il pas ? D'autant plus

que le dit Pieter van der Keere paraît avoir travaillé dans

les ateliers de Janssonius.

Moi ça fait longtemps que

j'ai perdu mon latin

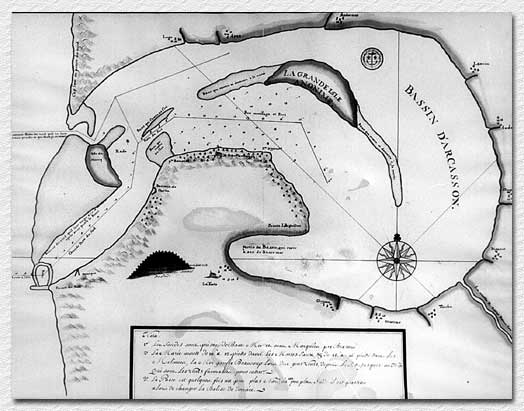

Carte anonyme (1634)

Accrochée au mur d'une véranda dans une

villa d'Arcachon, cette carte, reproduction d'un original de la

BNF, m'a toujours fait rêver, avec sa "grande île

anonyme" au centre du bassin.

Le "cartographe" a su cependant rendre la difficulté

de pénétrer dans le bassin, dessinant au nord et

au sud deux passes avec des indications pour les franchir.

L'île au milieu des passes est pour lui l'île du Maroc,

quand elle sera pour ses successeurs l'île de Mattock.

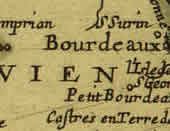

Carte de Sanson (1650)

Nicolas Sanson (1600-1667), n'avait guère

été plus précis dans sa carte du "Gouvernement

général de Guienne et Guascogne et pays circonvoisins

ou sont la Guienne, la Saintonge, le Limosin en par. le Rouergue,

le Quercy, et l'Agenois, deçà la Garonne ; et au delà de

la Garonne la Guascogne, les Landes, le Bazadois, l'Armaignac,

le Comminge, le Bigorre, le Bearn, et le Basque", publiée

chez lui en 1650

Source BNF

Blaeu 1662

Johannes Blaeu (1596-1673), Libraire-marchand

d'estampes, publie sa carte du Gouvernement de la Guienne

et Gascogne à Amsterdam en 1662. Pour Arcachon, on

fait encore dans la poésie.

Delisle (1714)

Nous avons changé de siècle, nous

sommes au XVIIIe siècle et les cartes deviennent

beaucoup plus précises comme celle de Guillaume Delisle

(1675-1726). cartographe. Il publie cette "carte du Bourdelois

du Perigord et des provinces voisines" en 1714 chez

lui à Paris.

Source BNF

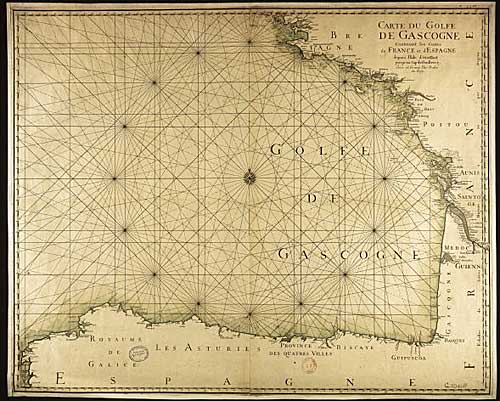

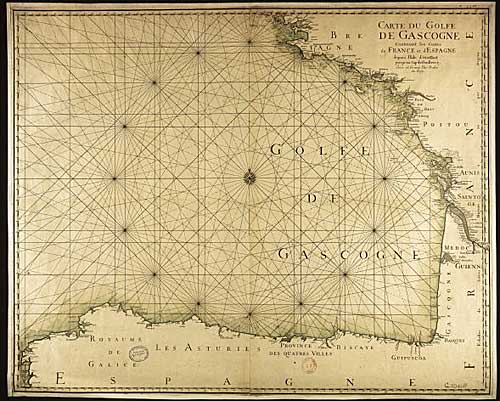

Bellin (1756)

Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772) a dressé cette "Carte du golfe de Gascogne contenant les Costes de France et d'Espagne depuis l'Isle d'Ouessant jusqu'au cap de Finisterre".

Bellin a été un des plus importants ingénieurs hydrographe français du XVIIIe siècle. Sa production se concentre sur l’Atlas Maritime ou atlas hydrographique français entre 1756-65, et l’atlas qui accompagne la publication de Prévost d'Exile sur "l’Histoire des Voyages" entre 1738-1775.

Il est considéré comme le fondateur de la cartographie marine française.

Vaugondy 1752

Gilles Robert de Vaugondy (1686-1766), cartographe,

avait "l'art" du titre pour ses cartes : celle-ci, publiée

en 1742 à Paris, est un extrait de la "Partie septentrionale

du gouvernement général de la Guienne ou se trouvent

le Bourdelois, le Perigord, l'Agenois, le Bazadois, et une partie

du Condomois et de la Lomagne"...

Source BNF

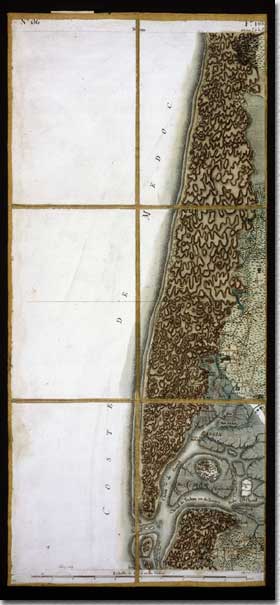

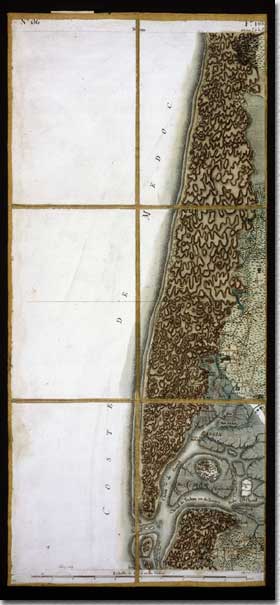

Cassini (1780)

La Teste

A l'initiative du roi Louis XV, les Cassini vont lever à partir de 1760 la première carte géométrique du Royaume de France.

César François Cassini de Thury dit Cassini III, fils de Jacques, est chargé de réaliser ce travail à l'échelle "d'une ligne pour cent toises", soit 1/86400e. Les levées se termineront en 1789 avec son fils, Jacques Dominique Cassini. La publication sera retardée par la Révolution pour n'être achevée qu'en 1815.

Ces cartes sont des merveilles : la reproduction de la carte de la Teste de Buch ci-contre ne donne qu'une faible idée de la beauté de cette série.

Vous pouvez d'abord la voir dans une meilleure définition; en cliquant sur la carte: une nouvelle fenêtre s'ouvrira.

Vous pouvez aussi la voir en très haute définition en cliquant sur ce lien: une nouvelle page va s'ouvrir et va charger plus de 600 petits fichiers, reconstituant la carte à partir des serveurs de la Bibliothèque Nationale de France. Attention le chargement est très long : le total des fichiers à charger fait plus de 3 MO.

A partir de ces six cents fichiers j'ai reconstitué la carte complète également en haute définition que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien; la carte compressé fait environ 500 KO:

Télécharger la carte

Le bassin

Extrait de la carte de Cassini : le bassin ne connaissait pas alors la fréquentation d'aujourd'hui........

Vous pouvez zoomer sur la carte en cliquant sur ce lien ou sur l'image.

Si vous souhaitez voir le Bassin en très haute définition, cliquez sur ce lien. La carte sera chargée dans une nouvelle fenêtre et cela va prendre du temps dépendant de la rapidité de votre connexion : la carte est composée de près de 200 fichiers pesant au total près de 2 MO; c'est lourd mais ça vaut le coup.

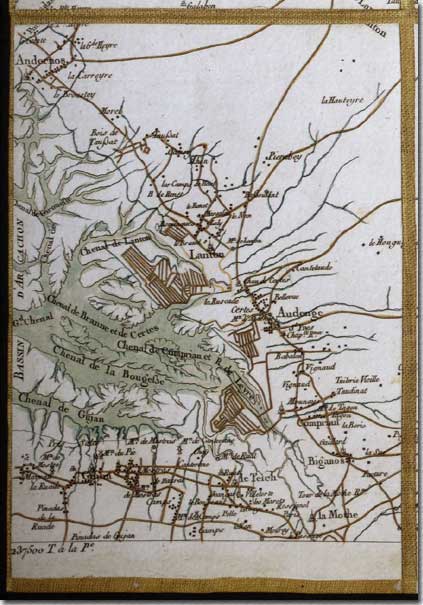

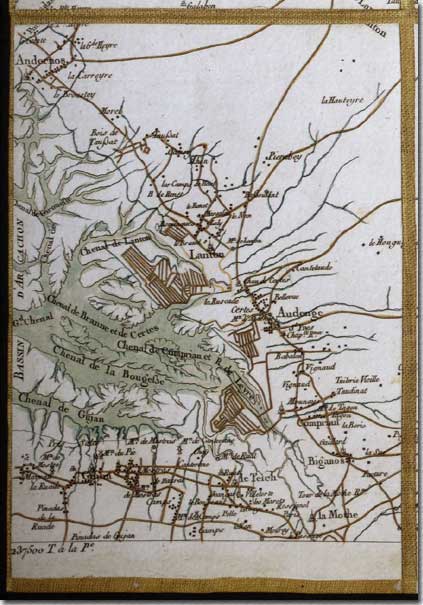

Le Pilat

Le sud du bassin, extrait de la carte que Cassini a dressé de la région de Cazau (sic).

L'est du Bassin

Voici l'est du Bassin, extrait de la carte que Cassini a dressé de la zone de Bordeaux.

Deschamps 1835

C. Deschamps, ingénieur des Ponts

et Chaussées

publie cette très intéressante carte en 1835.

Elle montre d'une part une lagune en formation

au pied de la dune du Pilat, d'autre part elle suggère que le

bassin est en voie de fermeture (la pointe de la presqu'île

a rejoint la pointe de la lagune du Pilat) et qu'un chenal

a été percé au sud

de la presqu'île du Cap-Ferret pour rétablir

l'accès à la

mer.

Un rapide coup d'oeil aux relevés

des passes vous convaincra

que si les passes ont beaucoup

varié dans le temps, elles n'ont jamais été fermées.

Ce qui est très intéressant dans cette carte

est qu'elle reprend ce qui va devenir une arlésienne

au 19ème siècle:

pour résoudre le problème posé par les

passes instables et très dangereuses, et pour ouvrir

le bassin aux navires de guerre et de commerce, on va inlassablement

proposer des

plans pour fermer les passes et percer la presqu'île.

Retrouvez ces rêves dans la bibliothèque.

(Merci à Franck Albert de m'avoir

fait découvrir cette très jolie carte).